亲历民航第十一飞行大队飞播造林的峥嵘岁月,见证大队归入南航湖南分公司的历史变迁,南航湖南分公司退休通信员何友平用四十余年的坚守诠释了民航人的初心与担当,用一生践行“安全第一”的铮铮誓言。近日飞乐乐,何友平和记者讲述了他为民航事业奉献一生的故事。

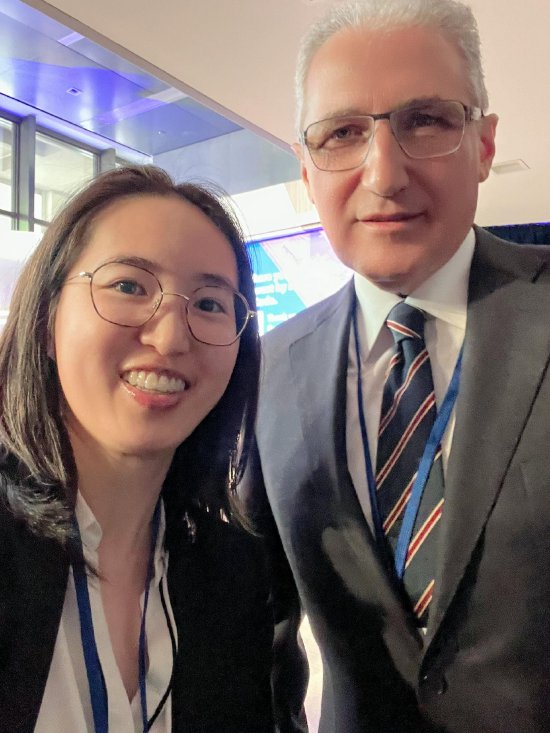

何友平及其妻子罗德荣近照

初到北京,何友平进入中苏民航技术训练班,学习无线电技术及报务。1953年,他以优异成绩毕业,被分配至中苏民航酒泉站见习。次年,一封调令电报传来,他又义无反顾奔赴新疆喀什,在新疆一呆就是二十四年。

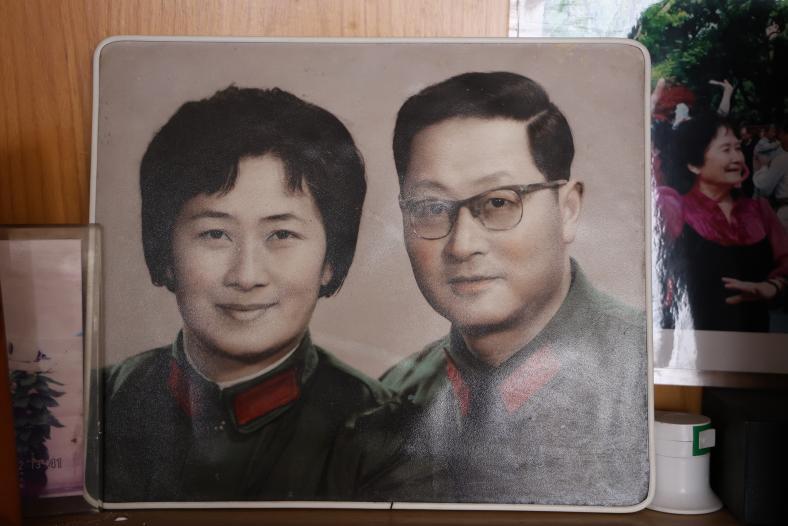

这名湖南青年与电报为伴,将最美好的青春年华奉献给了边疆通信事业,在这里他与气象预报工程师罗德荣结为夫妻。“我们一个守着电报,一个看着资料,尽管岗位不同,但都是为了守护飞行安全。”何老自豪地回忆道。

何友平及罗德荣军装照飞乐乐

唯独提及孩子时,何爷爷眼中会泛起愧疚:“因为岗位重要性,我和夫人工作都很忙,大儿子没喝过几口母乳,小女儿很多时候只能拜托邻居帮忙照顾。”

在雷达尚未问世的年代,何友平便是飞机的“顺风耳”“千里眼”,他需要借助仪器,耳听航向,手敲电报,为飞机指明航向和距离。

何友平家中存留的历史物件

何友平轻抚着泛黄的老照片飞乐乐,眼中泛起光芒。“无线电发报是门手上功夫,就像说话一样。”他一边解释,指尖一边不自觉地在空中敲击节奏,“点划清晰的电报就像讲一口标准普通话,含混不清就变成了地方方言,他们都说我打出来的电报是标准的北京腔,形状就是万里长城的模样。”

有一次,一架飞机在和田上空遭遇险情,能见度几乎为零。何友平通过定向指引,引导飞机从和田到喀什安全降落。下机后,机长紧紧握住他的手:“你救了我一条命!”这份信任,也化作他工作的动力。

1978年调回衡阳民航第十一飞行大队时,何友平42岁,跟二十出头的年轻人一起工作,他曾遭到质疑。“我不管周遭的声音,我只专注本职工作。”何老的眼神依旧坚定。他发报的节奏始终“铿锵有力”,连续被评为“技术能手”,“有次我保障飞行任务,对方还以为电报这头是个十八岁的小伙子呢。”

何友平扎实的业务能力很快得到认可,广州管理局的通信处长来衡阳主持考试,他过硬的水平引起了注意。“处长问我,‘你来当报务教员,有没有兴趣?’”就这样,他被借调到广州民航中专技术学校,开始了育人生涯。

他先后培养了八六、八七、八九三批电信班学员。“起初只负责报务教学和一些电工知识,到最后三个教员的工作我一个人包干。”他的学生遍布全国民航系统,个人简介也被写入大型史册《东方之光 共和国英才全集》,这是对他专业的最佳肯定。

在十一大队期间,何友平经常随机组出差,航迹遍及中南六省,远达海南陵水、云南深山和乌苏里江。“从农业灭蝗到林业播种,从工业探矿到医疗救援,所到之处,老百姓的感谢让我们觉得一切辛苦都值得。”何老回忆道。1997年,十一大队建制归入南航湖南分公司。如今,退休的何友平依然心系南航发展,常感慨:“现在的设备先进多了,但咱们把安全放在第一的初心永远都没有变。”

民航第十一飞行大队旧照

从北京到酒泉,从喀什到衡阳,何友平的电报敲击声回荡在中国民航的天空中,那清脆的发报声,是飞机最可靠的路标,也是一名通信员对祖国蓝天最深情的告白。

通讯员陈媛 潇湘晨报记者李姝

报料、维权通道:应用市场下载“晨视频”客户端飞乐乐,搜索“报料”一键直达;或拨打热线0731-85571188。如需内容合作,请拨打政企服务专席19176699651。

灿星配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。